目次(クリックでジャンプ)

現代文を勉強し出して、センターの点数が2倍に。

大学受験に向けて勉強している中、私はよくこんなことを思っていました。

現代文は勉強をしてもしなくてもあまり関係ないんじゃないか。

現代文勉強するくらいなら他の科目を勉強しよう!

高校生の皆さんの中にも、同じこと思っている人は多いんじゃないでしょうか。

結論から言います。

現代文は絶対に勉強してください!

正しく勉強したら確実に点数をあげることができます!

現代文は、正しく勉強したら確実に点数をあげるので、絶対に勉強すべき。

ちなみに私は、中学生の間はずっと「現代文は勉強しない!」スタイルを貫いてきました。

現代文って、勉強しなくてもなぜか点数いい人っているじゃないですか。

ああいう風に、本を読んだり、テストを繰り返すうちに、自然と国語の力は身についていくものだと信じていました。

でも、そんな風にして勉強を続けたせいで、高校受験の時には国語でひどい点数をとってしまいます。

大学受験で京大を受けると決めた時、同じ過ちはもうしたくないと思いました。

こうして、高校生になって初めて、現代文について真面目に取り組むようになります。

こうして、私の国語の成績はみるみる上がっていきました。

模試では5割以下(200点中100点)を叩き出していた私が、センター試験(今は共通テスト)では9割を取ることができました。

この記事では、私が現代文に真面目に取り組みだして気付いた、現代文についての誤解と、正しい解き方について解説していきます。

現代文についての誤解と正しい解き方

筆者の意見を自分なりに解釈してはいけない

まず基本的なことですが、勘違いしている人が一定数いるので説明します。

現代文で求められる能力とは、「文章を正しく理解し筆者の意見を正しく読み取る」能力です。

基本的に、解答は本文のコピペで大丈夫ということです。

というよりむしろ、そこに解釈を付け加えたりしてはいけません。

言われると当たり前な気がしますが、結構ここを間違っている人が多いです。

例えば、内容一致問題などで、「大雑把にニュアンスがなんとなく正しければ大丈夫」と感覚的に読んでしまうと、間違えてしまいます。

以下のような場合です。

(例題)

本文中に

「個性の尊重は他者が存在した上で起こり得るものなので、他者への尊重無しには成立し得ないものなのである。」

とあり、選択肢に

「他者というのは基本的に尊重すべきである。」

とある。

この場合、これだけではこの選択肢が正しいとは言えません。

なぜなら、「個性の尊重には他者の尊重が必要」ならば正解ですが、「他者は尊重すべき」とは書いていないからです。

なんとなく読んでしまうと正解に思えるので、該当部分を正確に読む能力が必要なのです。

文章の意味をなんとなくのニュアンスで汲み取らない!

書かれていることを正確に反映した解答を選ぶ!

現代文は細部まで読み込む必要はない。むしろその逆の能力が求められる

細部まで読み込む必要がない、と言われると、1つ前に、「なんとなくのニュアンスで読まない」と注意したのと矛盾するように思えるかもしれません。

しかし、「問題の答えを探す」作業では、細部まで読み込む必要があると同時に、筆者の意見を大きく捉えるために文章を一周読む作業では、その逆の作業になります。

つまり、筆者の主張を拾っていくために、飾り部分である余分な文章は流し読みをしていきます。

では、余計な飾り部分とは何か。

それは、具体例になります。

「具体例=余計な飾り」なので基本的には流し読みする。

これは、時間内に問題を解き切ることにもつながってきますし、どこが重要でどこが重要でないかを判断することにもつながります。

このように、重要な部分と重要でない部分を見分けておくことで、問題を解く時にも役に立ちます。

これはややテクニック的になりますが、言い換え問題や理由問題で、基本的に、具体例が入った選択肢は9割方、間違いであることが多いです。

なぜならば具体例というのは重要な要素ではないにもかかわらず、それが問題に出て、さらに答えであることはあまりないからです。

ただし!問題の該当部がそもそも具体例であったり、悪問である場合は、その可能性があるので注意です。

問題集は本当に「良い」ものを使わないと効果半減

さて、「悪問」である場合は、などと先ほど書きました。

実は、現代文の場合、この悪問が一定数存在するため、使う問題集も慎重に選ばなければなりません。

というのも、現代文という科目は、数学や英語などと違い、出題者の考えや能力によって、問題の良し悪しがかなり決まってきます。

本来、筆者の主張からは程遠い重要でない部分に下線部を引き、そこに問題を作られると、いくら文章を正しく読めていても、意味がありません。

(ちなみに、これは私が勝手に言っているわけではなく、多くの現代文の有名予備講師だったりが口を揃えて言っています。つまり、他の科目ではあり得ませんが、現代文に関しては、あなたではなく問題が悪い、ということがあり得るのです。)

どの問題集がいいか、は志望校によります。

ですが、高校生ならば基本的に共通テスト(旧センター)は避けては通れない道だと思います。

この場合、最適な問題集は、センターの過去問となります。

センター模試もダメです。過去問です。

センター入試はかなり質が高く、実際に現代文の問題を解くとわかりますが、正解の選択肢は、絶対に反論できない、確実に文章中に書いてあることしか書いてありません。

これほど質が高いのはセンター入試だけのため、結局センター入試のかなり古い過去問を解くのが一番いい問題集となってきます。

もちろん他にも、有名どころの参考書・問題集はありますので、これを使うなとは言いません。

現代文の解き方は「一貫性」を持ったものでなければ意味がない

次は解法についてです。

これも先述の問題集の選び方に通ずるところがあります。

それは、現代文に関しては、一貫した解法を持っていなければならないと言うことです。

一貫した解き方というのは、文章の読み方から、問題の解き方まで、ルールや原則に則って解くと言うことです。

現在、よく見る問題集や、予備校講師などの中には、読解法・解法が一貫しておらず、後出しジャンケンのような解法が散見されます。

後出しジャンケンの解説とは、例えば、ある選択肢問題について

「ここにこう書いてあります。だからこれが正解です。」

というような解説です。

もちろん、解説としては正しいのですが、私たちが知りたいのは

「どうやって文章中から問題の答えを見つけ出したのか、その過程が知りたい・」

のであって

「ここに書いてあります。だからこれが正解です。」

ということではないからです。

このような後出しジャンケンの解説を読むだけでは、結局あなたの国語の実力は上がりませんし成績も上がりません。

問題集を解く時には、その問題集をなんとなく解いて解説を読む、と言うやり方はやめましょう。

まず、現代文において、どのような読み方をして、それぞれの設問はどういう風なところがポイントで、、といった原則を学び、それを確かめたり、読み方の練習に使うために、問題集を使うようにしましょう。

内容一致問題で「本文中に書いているが間違いな選択肢」とは?

最後に、私がよく現代文の勉強をしていてぶち当たった壁についてです。

よくこんな経験ないでしょうか。

「内容一致問題とかで、本文中の内容と一致している選択肢を選んだのになぜか間違っている。。」

みたいな経験です。

選択肢のうち3つくらいは、消去法で消せるけど、残り2つくらいは、両方とも本文中の内容と一致している。

だから両方合ってそうな気がする、みたいなことです。

これの対処法の答えは、具体例にあります。

実は、一見、本文中の内容と合ってそうでも、選択肢に具体例が含まれている場合には、その選択肢は基本的に間違いです。

現代文で、本文中で問題に出題されるような箇所は、基本的に重要な場所であることが多いです。

そして、それに対する答えも重要であることが一般的です(悪問はこうではない)。

しかし、具体例というのはそれと反対で、何か重要な筆者の抽象的な主張に対して、それを説明する一例として出されます。

つまり、出題された問題の答えの一部ではあるものの、答えにしては不十分である可能性があるのです。

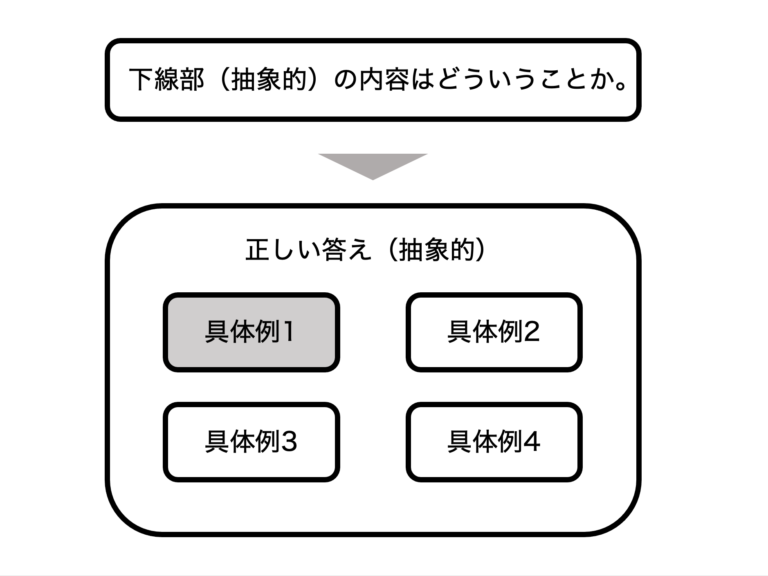

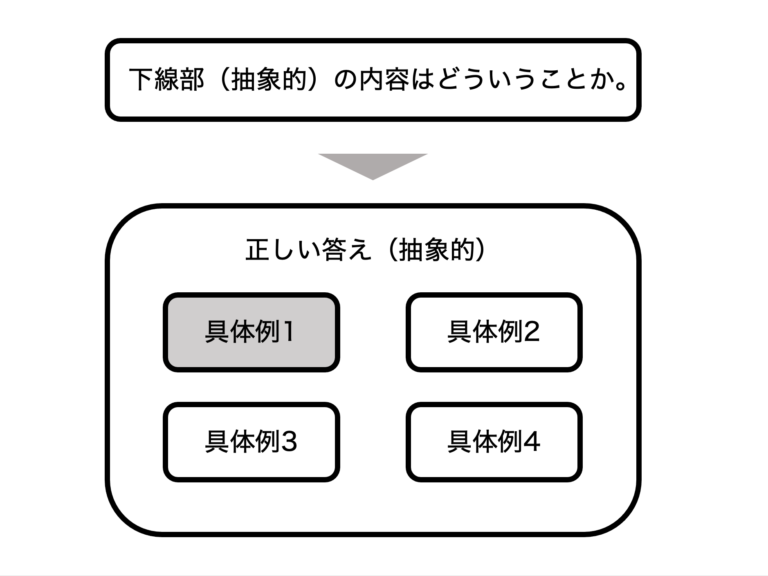

図にしてみるとわかりやすいです。

つまり、問題に出されるような下線部は、基本的に抽象的な議論をしている場合が多く、それに対する答えも抽象的であるべきです。

しかし、間違えやすい選択肢は、答えの一部である具体例1だけが紛れ込んだりしています。

こういう時に、消去法で解いていると、間違えではないので選んだりしてしまいます。

しかし、より正しい答え(もっと全体を説明している答え)があるので、そちらが正解になります。

このようなことを防ぐには、先にも言いましたが、具体例を見分けて、飾りとして認識しながら、重要な部分だけを拾っていく読み方をしなければなりません。

まとめ

以上が、私が現代文を真面目に勉強し出してわかった、今までの誤解や正しい勉強法についてです。

他の現代文の記事にもう少し細かいことを書いているので興味がある方はご覧ください。

では、終わります!